1. Ein Update. Einleitung.

Etwa 2½ Jahre sind vergangen seit der Veröffentlichung von SPRACHE MACHT ZUKUNFT im Frühjahr 2023. Ein langer Zeitraum in stürmischen Zeiten, in denen der Zeitgeist von Debatten umtost sich rasch verändert. Auch wir Autoren haben diese Debatten verfolgt, teilweise daran mitgewirkt und die dabei verwendete Sprache und die eingesetzten Argumentationen analysiert.

Einige Entwicklungen seit 2023: 20 der letzten 24 Monate hatten eine durchschnittliche globale Temperatur von über 1,5° C (Stand 7/2025)1. Fluten, bei denen 2/3 eines Landes unter Wasser standen (Slowenien, Sommer 2023), ein weiterer Krieg (in Nahost, seit 10/23), eine neue Technologie (ChatGPT, seit 11/2022) sowie ein entfesselter US-amerikanischer Präsident, der die (Klima-)Wissenschaft zu seinem persönlichen Feind erklärt hat (1/2025), sind über die Menschheit hereingebrochen. Die Demokratien stehen weltweit unter enormen Druck, rechtes Gedankengut wirkt zersetzend auf viele Gesellschaften – und seitdem den Menschen in Deutschland klar ist, dass Zukunftsfähigkeit auch stets mit einem ‚Anders‘ und vor allem einem ‚Weniger‘ verbunden ist, wird der ‚Heiz-Hammer‘ (so die Begriffserfindung eines Boulevardblattes) über den veränderungswilligen Menschen geschwungen. Den vielen höchst unterschiedlich gearteten Initiativen und Engagements veränderungsbewegter Menschen zum Trotz: Von einer zukunftsfähigen Politik sind wir Menschen in Deutschland und ist die Menschheit global weiter entfernt denn je. Viele Menschen empfinden Trostlosigkeit oder ‚Climate Grief‘ – und die ‚Nachhaltigkeitsszene‘ in Deutschland gerät zusehends ob der zukunftsfeindlichen ‚Heiz-Hammer‘-Atmosphäre in die Defensive.

Aufgeben ist keine Option. Natürlich nicht. Dazu geht es um zu viel. Und: Jedes Zehntel Grad zählt. Jede Art zählt.

Darüber hinaus es ist psychisch für uns selbst, d. h. für die eigene Lebendigkeit sowie im Angesicht unserer Nachkommen wichtig, ja geradezu lebenswichtig, auf der richtigen Seite zu stehen – und am Ende des Lebens: gestanden zu haben.

Machen wir uns klar, dass unser Lebensgefühl in den ‚Greta-Jahren‘ auch von Naivität geprägt gewesen ist: Wir Zukunftsbewegten dachten, wir hätten in Deutschland einen demokratisch relevanten Teil der Bevölkerung hinter uns versammelt. Und tatsächlich, etwa 90% aller Deutschen finden Klimaschutz, auch heute noch, trotz der vielen anderen angstmachenden Krisen und Konflikte2 weiterhin „sehr wichtig“ (54 %) bzw. „eher wichtig“ (34 %) … Wichtig jedoch für die allermeisten Bürger:innen eben nur auf einer allgemeinen Ebene, d. h. solange es nichts kostet – an Geld, Bequemlichkeit, Flugmeilen und Konsum. Wenn es jedoch um konkrete Veränderungen und Maßnahmen geht, dann sind zurzeit nach unserer Einschätzung nur wenige Mitbürger:innen in Deutschland bereit, tatsächlich einen neuen Lebensweg einzuschlagen – denn das ist es, was zivilisationsbewahrende Transformation bedeutet.

Diese Naivität oder, freundlicher ausgedrückt, dieser Optimismus ist verflogen. Wir Veränderungsbewegten sollten nicht zu enttäuscht sein. Realistisch und statistisch betrachtet hatten wir Veränderungswilligen ‚sie‘ nie wirklich auf unserer Seite – gemeint sind diejenigen Menschen, die 2018, 2019 plötzlich in immer größerer Zahl auf den Demos auftauchten. Das war vor allem: Zeitgeist. Auch 2019 waren die allermeisten Menschen in Deutschland nicht bereit, ihre Lebensweise aufzugeben – sie hatten mit uns Zukunftsbewegten ebendiese Naivität gemeinsam, sodass ihnen nicht 100%ig klar war, dass Zukunftsfähigkeit ganz klar ein ‚Weniger‘ bedeutet.

Das ‚Overton-Window‘ – oder ‚Overton Fenster‘ – ist ein nach dem US-amerikanischen Politikberater Joseph P. Overton (1960-2003) benanntes Modell, welches die Dynamik des politischen Diskurses beschreibt. Von der Öffentlichkeit werden nur Positionen akzeptiert, die nahe am ‚Mainstream‘ sind. Daher werden auch nur diese Positionen von den Politiker:innen der ‚Mitte‘ benutzt. Ziel extremer politischer Richtungen ist es, die „Grenze des Sagbaren“ zugunsten der eigenen Sache zu verschieben.

Der Zeitgeist ist weitergezogen. Somit hat sich auch die Art Gespräche zu führen und zu argumentieren verändert. Dinge, die wir Veränderungsbewegten vor einigen Jahren in Gesprächen als gesetzt voraussetzen konnten, erzeugen nun möglicherweise sozialen Gegenwind: Das sog. Overton-Window (siehe Kasten rechts) – das Fenster des Sagbaren – hat sich auf einem gedachten links-rechts-Kontinuum gesellschaftlich gesehen deutlich weiter nach rechts verschoben.

Und die mediale Berichterstattung im Bereich Klima, Klimafolgen und Massenaussterben wird – in den USA – tendenziell oberflächlicher und unseriöser. So hebt bspw. Christian Stöcker bzgl. der Hurrikan-Saison 2024 hervor, dass diese gehäuft auftretenden Katastrophen offensichtlich auch von den US-Medien in auffälliger Weise verharmlost werden, obwohl viele Tote zu beklagen sind und ein extremes Maß an Infrastrukturzerstörung stattfindet.3

Mehr noch: In den USA findet seit März 2025 etwas statt, was Generationen von Leser:innen des dystopischen Romans 1984 von George Orwell (1949) bislang für erschreckende Fiktion gehalten haben: Die derzeitige US-Regierung möchte, dass 200 Wörter – darunter Begriffe wie „Frauen“ und „Rassismus“ – nicht mehr in US-Regierungsdokumenten verwendet werden.4 Auch die Existenz der begonnenen Klima- und Aussterbekatastrophe wird verschleiert, indem auch solche Begriffe aus Dokumenten getilgt wurden5 und darüber hinaus auch Institutionen, die Klimawissenschaft betreiben, massiv in ihrer Arbeit eingeschränkt werden. So soll zum Beispiel nach dem Willen der derzeitigen US-Regierung das Mauna Loa Observatory schließen, welches seit 1958 grundlegende Daten zum CO2-Gehalt der Atmosphäre liefert.6

Liebe:r Lesende:r,

sollten Sie das Buch bzw. die Website SPRACHE MACHT ZUKUNFT (↑ „SMZ“, 2023) noch nicht gelesen haben, empfehlen wir Ihnen für den maximalen Nutzen, zunächst diese grundlegenden Inhalte durchzugehen und dann darauf aufbauend den Fließtext dieses SMZ-Updates zu lesen.

Viele Grüße

Wolfgang Lührsen und Marc Pendzich

im September 2025

2. Ein Update. Status-quo-Begriffe und zukunftsbeschreibende Begriffe.

2.1 Abgrenzung zweier Typen von weltbeschreibenden Begriffen

Weiterhin fehlen uns Menschen in den frühindustrialisierten Staaten die Worte, um die ökologische Weltlage zutreffend und verständlich zu beschreiben.

Wir Autoren möchten an dieser Stelle noch einmal explizit hervorheben, dass das ein gigantisches Problem ist, denn es gilt, psychologisch ausgedrückt:

- „Was man nicht verworten kann, kann man auch nicht erklären und verstehen, geschweige denn emotional begreifen.“ (↑)

Wir Veränderungswilligen müssen uns Gedanken machen, mit welchen Begriffen wir unsere Perspektive, unsere Weltsicht erzählen möchten.

Begriffe vermitteln eine bestimmte Perspektive auf einen Sachverhalt. Begriffe setzen einen Rahmen, einen Erzählrahmen, einen Frame – und damit einen neuen Akzent im Denken.

Status-quo-Begriffe triggern die althergebrachten, etablierten Erzählungen. Das macht es tendenziell schwierig, mit genau diesen alten Begriffen über neue Ideen und Sachverhalte zu sprechen – zumal diese Status-quo-Begriffe die neuen Ideen, Perspektiven und Sachverhalte oftmals nicht adäquat abbilden.

Für neue Lebensaspekte (einer zukunftsfähigen Welt) haben wir Menschen i. d. R. zunächst meist nur wenige oder gar keine Begriffe.

Unsere gesellschaftsmehrheitliche Fantasielosigkeit in Sachen ‚andere Zukunft‘ bildet sich auch ab in ‚Wortfindungsstörungen‘ – wir machen uns im buchstäblichen Sinn keinen Begriff davon, wie eine gesamtgesellschaftliche Transformation und eine non-dystopische Zukunft aussehen könnte.

Viele Menschen finden Elon Musks Märchen von einem Umzug (von Bruchteilen) der Menschheit auf den Planeten Mars plausibler als die Rettung der bisherigen Zivilisation auf der Erde. Dazu hält die Publizistin Kübra Gümüşay fest:

- „Warum gilt es als utopisch, also unmöglich, über eine Welt ohne Grenzen, Polizei und Gefängnisse nachzudenken, während ein Businessplan zur Bevölkerung des Mars als realistisch betrachtet wird?“7

Ähnlich äußert sich auch der Soziologe Hartmut Rosa:

- „Das Erstaunlichste unserer modernen Gesellschaft ist, dass es uns viel leichter fällt, uns das Ende der Welt auszumalen als eine Alternative zu unserem herrschenden ökonomischen, politischen und kulturellen System.“8

Diese kollektive Fantasielosigkeit bildet sich – wie bereits kurz angedeutet – eben auch darin ab, dass Worte, die eine zukunftsfähige Welt beschreiben, es offensichtlich schwer haben, in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang zu finden.

Den Begriff ‚Suffizienz‘ in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen, gestaltet sich offensichtlich besonders schwierig, sodass wir Autoren ihn im Folgenden gesondert herausgreifen:

2.2 Der Begriff ‚Suffizienz‘ und seine Einführung in den gesellschaftlichen Diskurs

‚Suffizienz‘ ist – auch im Jahre 2025 – ein weitgehend unbekannter Begriff bzw. ein weitgehend unbekanntes Konzept. Und das ist äußerst interessant, denn hinter diesem Begriff verbirgt sich unseres Erachtens die Grundidee schlechthin, wie wir Menschen auf diesem angeschlagenen Planeten weiterhin gut miteinander leben können. Und ausgerechnet dieser zukunftsermöglichende Begriff bzw. das dahinterstehende Konzept ist nahezu unbekannt. Das ist sicher kein Zufall, sondern vielmehr ein Ergebnis der allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Atmosphäre, die den Begriff nicht keimen bzw. gesellschaftlich nicht gedeihen lässt. Der Begriff fällt sozusagen nicht auf fruchtbaren Boden. Und weil der Begriff so unbekannt ist, trägt er auch keinen Container von Bedeutungen und Geschichten mit sich, fühlt sich also noch abstrakter an, als er ohnehin schon ist. Auch die dahinterstehende Idee erscheint vielen Mitmenschen komplett neu – obwohl sie prinzipiell absolut naheliegend ist.

Hinter Suffizienz verbirgt sich zunächst die an sich gleichermaßen fundamentale wie triviale Erkenntnis, dass wir Menschen Teil der Natur sind, ja, selbst Natur sind: Wir sind Erde9. Der Begriff ‚Suffizienz‘ steht für ein ‚Genug für Alle‘. Die Idee dahinter: Wir – die Menschheit – begreifen uns als Schicksalsgemeinschaft und verteilen nur das, was der Planet zur Verfügung stellen kann. Alle Menschen bekommen das gleiche ‚Genug‘. Wer bislang zu wenig hatte, bekommt nun genug. Wer bislang im Überfluss lebte, erhält ebenfalls nur ‚Genug‘ – sowohl in Deutschland als auch global. So bewahren wir die planetaren Grenzen und damit die existenziellen Lebensgrundlagen für alle Menschen. (s. a. Abschnitt 4.1 des Updates, ‚Neues Wording‘ ↑ ‚Suffizienz‘)

So einfach, so schwer.

In der bislang erfahrenen Unmöglichkeit, dieses Konzept auch nur ein kleines Stück des Weges in die Gesellschaft zu tragen, zeigt unseres Erachtens erneut und ein weiteres Mal die extrem starke Entfremdung der meisten Mitbürger:innen von der Schöpfung, d. h. von der Natur. Das Bewusstsein für die naturgesetzlichen, also unverhandelbaren, nicht beeinflussbaren planetaren Grenzen ist – zumindest in dieser Gesellschaft – weitgehend verloren.

Das Suffizienz-Prinzip bzw. die planetaren Grenzen kann man unserer Erfahrung nach vielen Kindern erklären – Erwachsenen hingegen meist nicht. Hier sehen wir eine Parallele zu dem Satz des US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Kenneth E. Boulding (1910-1993)

- „Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum kann andauernd weitergehen in einer endlichen Welt, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom.“10

sowie zu folgender Aussage des US-Amerikanischen Schriftstellers Upton Sinclair (1878-1968)

- „Es ist schwierig jemand dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängig ist, es eben nicht zu verstehen!“11

Sachverhalte wie die Begrenztheit des Planeten bzw. die Unmöglichkeit dauerhaften ökonomischen Wachstums mögen manchmal kurzzeitig verstanden werden – und dann sorgt offenkundig die kognitive Dissonanzreduktion dafür, dass die Konzepte als wider die eigenen Interessen und Wünsche erkannt werden, sodass die Erkenntnis ohne Konsequenzen bleibt und umgehend verdrängt wenn nicht gar abgespalten wird.

2.3 Zukunftsbeschreibende Begriffe zur Infragestellung des Status quo

Begriffe beschreiben unsere Welt. Begriffe schreiben unsere Welt fort. Wir Menschen haben jeden Tag, in jedem Gespräch die Wahl, ob wir den von uns für erstrebenswert gehaltenen zukünftigen Zustand der Gesellschaft bzw. Welt – oder den Status quo beschreiben.

Wenn wir zukunftsbeschreibende Begriffe verwenden, stellen wir mit unseren Worten stets auch gleichzeitig den Status quo in Frage.

Anders ausgedrückt: Wir Zukunftswilligen haben die Möglichkeit, über unsere Wortwahl stets und immer den Status quo in Frage zu stellen – und betonen auf diese Weise jederzeit: „Alles könnte anders sein“.12

Dazu drei Beispiele:

- Die Nennung des Begriffs ‚Feuerwehrfrau‘ reißt für Mädchen im Kindergarten- und Grundschulalter einen ganzen Möglichkeitsraum auf (vgl. Anmerkungen zu Gendern ↑).

- Die Nennung des ‚Vorstandes‘ schließt alltagssprachlich bereits aus, dass es auch eine Vorständin geben könnte bzw. macht sie – langjährig statistisch gesehen korrekt, jedoch nicht wünschenswert – zur Ausnahme von der Regel.

- Gendern hat unserer Beobachtung nach eine ähnliche Wirkung – und wird mutmaßlich auch deshalb von einer Reihe von Mitbürger:innen so heftig bekämpft – meist von Menschen, die unseres Erachtens generell als eher veränderungsskeptisch einzuschätzen sind (Es geht folglich nicht nur – wie oft vorgegeben – darum, dass es die Sprache verändert bzw. tatsächlich etwas komplizierter macht). (vgl. Anmerkungen zu Gendern ↑)

Nutzen wir hingegen die althergebrachten Status-quo-Begriffe, reproduzieren wir – tendenziell – bestehende Ungleichheiten und Machtverhältnisse.

Das bedeutet: Auch mit der Verwendung des Standard-Status-quo-Vokabulars senden wir unseren Mitmenschen eine Botschaft, und zwar tendenziell die Botschaft des Einverstandenseins mit dem althergebrachten Ist-Zustand der Welt.

Insofern plädieren wir Autoren für eine bewusste und maßvolle Nutzung von zukunftsbeschreibenden Begriffen – bspw. wie sie hier im Buch aufgeführt sind –, abhängig davon, in welchem Rahmen gerade die Kommunikation stattfindet.

Vorgeschlagen wird also, bevorzugt Begriffe zu nutzen, aus denen die Perspektive einer zukunftsfähigen Welt spricht oder die die den Status quo kritisch hinterfragen bzw. beschreiben.

Festzuhalten ist an dieser Stelle ein weiteres Mal: Man kann nicht nicht kommunizieren13 – und das bedeutet in logischer Konsequenz: Wir Individuen sind prinzipiell alles andere als macht- und wirkungslos. (Womit wir Autoren keineswegs der individuellen Verantwortung das Wort reden möchten: Es bedarf selbstredend in erster Linie struktureller Veränderungen. Nur schließt das eine das andere nicht aus.)

An dieser Stelle bedarf es einer wichtigen Einschränkung bzw. relativierenden Einordnung:

Sicher wird die Verwendung eines bewusst gestalteten Vokabulars allein nicht die Welt retten, dazu bedarf es selbstredend viel, viel mehr. Und doch ist es gleichzeitig so, dass wir mit jeder unserer Kommunikationen (und Handlungen) die Welt mit formen.

Eine bewusste Gestaltung von Sprache mit zukunftsbeschreibenden Begriffen hilft, die bloße Idee einer Zukunftsermöglichung in die Welt zu tragen. Das vermag dazu beizutragen, die verkrustete Jetzt-Besoffenheit der derzeitigen frühindustrialisierten Gesellschaften ein Stück weit aufzubrechen, um einen Möglichkeitsraum zu schaffen, in dem wir Mitbürger:innen hoffentlich wieder fantasievoller über Zukunft sowie deren gesellschaftliche Gestaltung nachdenken und miteinander reden können.

In diesem Sinne gilt: TAALOA – There Are Always Lots Of Alternatives14.

Wir laden Sie herzlich ein, kreativ mit der Sprache zu spielen – sie ist wie ein Kasten voller Legosteine, aus denen man allerlei formen kann, was die Welt noch nicht gesehen hat.

3. Ein Update. Weitere Anmerkungen zum Framing, d. h. zum Erzählrahmen.

Das in Argumentationen, Geschichten, Vorträgen, Diskussionen etc. pp. verwendete Wording trägt stark zum Framing, d. h. zur Setzung eines Erzählrahmens bei. Je einfacher und ‚eingängiger‘ die Argumentation, desto enger ist gewöhnlich der Erzählrahmen. Stammtischparolen haben bspw. i. d. R. einen extrem engen/kleinen Erzählrahmen. Wichtig ist: Eine Erzählung kann innerhalb des gesetzten Rahmens plausibel/stimmig erscheinen. Bspw. kann das, was ein:e neoliberale:r Steigerungslogiker:in vorträgt, durchaus logisch und korrekt erscheinen – innerhalb des Erzählrahmens.

Ist jedoch – wie oft – der Erzählrahmen zu eng gesetzt, bezieht die:der Argumentierende nicht im notwendigen und hinreichenden Maß die wesentlichen Prämissen mit ein. Daher ist das Erzählte auf das Ganze gesehen – unter Einbezug der notwendigen und hinreichenden Prämissen – schlicht falsch, und, wenn wir der:dem Erzählenden Absicht unterstellen: eine Lügengeschichte.

Ein Beispiel:

- Steigerungslogiken mögen innerhalb der Volkswirtschaftslehre korrekt sein.

- Unter Einbezug der realen Bedingungen auf dem Planeten, unter Einbezug der externalisierten Kosten für Lebewesen und Ressourcen, sind diese schlicht falsch.

Und doch bleibt die Geschichte von der unendlichen Steigerung von Verbrauch für die allermeisten Mitmenschen im Alltag extrem plausibel. Diese Geschichte direkt argumentativ zu widerlegen ergibt – so die langjährige Erfahrung – wegen mangelnder Erfolgsaussichten – wenig Sinn.

Wir Autoren regen daher an, nicht das Argument innerhalb des Erzählrahmens verbal zu attackieren, sondern stattdessen den Erzählrahmen anzugreifen. Konkret bedeutet das, der:dem Gegenüber die Richtigkeit der Aussage z. B. im Falle einer angenommenen Unendlichkeit der Ressourcen zuzusprechen, jedoch sofort im nächsten Satz hervorzuheben, dass entscheidende Prämissen/Voraussetzungen vergessen/ignoriert werden und somit die Erzählung unzutreffend ist.

Beispiele für Formulierungen:

- „Sie vergessen hier wesentliche Grundvoraussetzungen…“

- „Sie tun so, als ob wir Menschen die Erde beliebig verschmutzen könnten…“

- „Sie unterstellen, es gäbe unendliche Ressourcen…“

- „Ich kann Ihre Argumentation durchaus nachvollziehen innerhalb Ihres Betrachtungsfensters/Erzählrahmens, d. h. innerhalb des gesetzten Framings. Sie übersehen jedoch/blenden hingegen aus, dass wir auf einem angeschlagenen Planeten leben mit Klimadeformationen, Massenaussterben, zunehmend kleineren Lebensräumen und Ressourcenlimits. Wir müssen stets das Gesamtbild betrachten – und von daher ist Ihre Argumentation hinfällig.“

Probieren Sie diese und die nachfolgenden weiteren Vorschläge und Ideen dieses Updates gerne aus – und wir würden uns ggf. über Ihre Feedbacks, Anregungen, Kritik und Ideen freuen.

4. Ein Update. Weitere Vorschläge zum Wording.

Ergänzende und neue Vorschläge/Anregungen/Inspirationen für planetenkonformes Wording.

4.1 Neues Wording (Update)

Vorschläge/Anregungen/Inspirationen für ein neues Wording mit teilweise komplett neuen Begriffen, die i. d. R. auch neue bzw. vielen Mitmenschen unbekannte Denkkategorien verkörpern und die man gezielt in Debatten einführen/einbringen kann, um neue Sachverhalte zu beschreiben:

- Erdling, der >> Bezeichnung von Bruno Latour für die Gattung Homo Sapiens, die deutlicher als bspw. der Begriff ‚Mensch‘ hervorhebt, dass wir Menschen Teil der Natur sind, d. h. selbst Natur sind und somit untrennbar mit dem Schicksal des Planeten verbunden sind.15 [neuer Eintrag]

- Klima- und Aussterbekatastrophe, die begonnene >> ersetzt die Begriffe Klimakrise, Aussterbekrise, Klima- und Aussterbekrise etc. Wir Autoren neigen im Jahre 2025 dazu, von der begonnenen Klima- und Aussterbekatastrophe zu sprechen. Zum einen ist das unseres Erachtens die realistische Einschätzung der ökologischen Weltlage (↑ Einleitung des Updates sowie ↑ ‚Zustand der Welt‘). Zum anderen meiden wir in allen Kombinationen in diesem Zusammenhang den Begriff ‚Krise‘, denn dieser deutet per Definition an, der Zustand könne vorübergehender Natur und der alte Zustand bei guten Handlungen wieder herstellbar sein. Dies ist nicht der Fall (↑ vgl. 4.3 ‚multiple Krise der Mitwelt‘, s. a. ↑ 4.3 ‚Menschheitskatastrophe, die >> statt Klima-, Natur- oder Umweltkatastrophe‘. [neuer Eintrag]

- Klimadepression, die >> Ein negativer und in den letzten Jahren vermehrt und vielfach empfundener Gefühlszustand. Die Zeit vermerkt dazu: „Die Aussicht auf die Zukunft, die als solche nicht mehr für möglich gehalten wird, lähmt und verhindert jede weitere Aktivität, weil diese als sinnlos erscheint.“16 (↑ s. a. Schlusskapitel ‚Hinweis zu Klimaangst‘) [neuer Eintrag]

- Koyaanisqatsi >> „Life out of Balance“, „Leben im Ungleichgewicht“ oder „Leben aus dem Gleichgewicht“. Wort des nordamerikanischen indigenen Volkes der Hopi. Auch Titel des bahnbrechenden, 1982 in die Kinos gekommenen Experimentalfilms, der das aus dem Ungleichgewicht gekommene Leben der Menschen bzw. den deshalb aus der Balance geratenen Planeten eindringlich darstellt.17 [neuer Eintrag]

- Solastalgie, die >> Analog zum Begriff ‚Nostalgie‘ als wehmütige Sehnsucht nach der Vergangenheit ist Solastalgie das Trauer- und Verlustgefühl um die Zerstörung des eigenen zunehmend zersiedelten/versiegelten individuellen/globalen Lebensraums. (↑ s. a. Schlusskapitel ‚Hinweis zu Klimaangst‘) [neuer Eintrag]

- Suffizienz, die >> steht für ein ‚Genug für Alle‘. Die Idee dahinter: Wir – die Menschheit – begreifen uns als Schicksalsgemeinschaft und verteilen nur das, was der Planet zur Verfügung stellen kann. Alle Menschen bekommen das gleiche ‚Genug‘. Wer bislang zu wenig hatte, bekommt nun genug. Wer bislang im Überfluss lebte, erhält ebenfalls nur ‚Genug‘ – sowohl in Deutschland als auch global. So bewahren wir die planetaren Grenzen und damit die existenziellen Lebensgrundlagen für alle Menschen (vgl. dazu ↑ Abschnitt 2.2 des Updates) [Neufassung des ursprünglichen Eintrags]

- Überlebenswirtschaft, die >> Ein von Ulrike Herrmann in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus (2022) eingeführter Begriff, der eine Wirtschaftsform beschreibt, die das Überleben der Menschheit innerhalb planetarer Grenzen sichern soll unter Wahrung bzw. Beförderung der sozialen Gerechtigkeit und der demokratischen Teilhabe.

- Ultra Fast Fashion, die >> Der allgemein bekannten Begriff ‚Fast Fashion‘ umschreibt seit den 1990er Jahren das Geschäftsmodell der Modeindustrie, jährlich etwa ein Dutzend Kollektionen in den Handel zu bringen, welche günstig und auf Basis von Ausbeutung von Menschen im globalen Süden produziert werden und die minderer Qualität sind, also nur kurze Zeit getragen werden können/sollen.

Inzwischen werden solche Kleidungsstücke – und das verleiht dem Phänomen eine neue Qualität und macht damit einen neuen, abgegrenzten Begriff wie ‚Ultra Fast Fashion‘ erforderlich – teils einzeln verpackt in Asien in Flugzeuge verfrachtet und direkt zum Online-bestellenden z. B. in Europa oder in die USA befördert. So transportiert „Temu […] täglich 4000 Tonnen per Flugzeug, Shein gar 5000. Zum Vergleich: Apple transportiert 1000 Tonnen pro Tag.“18 [neuer Eintrag]

- Weltlage, die ökologische >> Begriff, der die im Unterschied zur politischen Weltlage die ökologische Perspektive hervorhebt. [neuer Eintrag]

4.2 Weitere hilfreiche Begriffe (Update)

Vokabular, das i. d. R. selbsterklärend ist und daher leicht in Diskussionen eingebracht werden kann:

- Diskursverantwortung, die >> Multiplikator:innen, darunter insbesondere auf das Grundgesetz vereidigte Politiker:innen, tragen eine große Verantwortung, den gesellschaftlichen Diskurs in sachlichen Bahnen zu halten. Wir möchten Sie ermuntern, selbige ggf. an ihre Diskursverantwortung zu erinnern. [neuer Eintrag]

- Märchenpolitik, die >> Ein Begriff, den Luisa Neubauer des Öfteren in Diskussionen einbringt, um herauszustellen, dass die sog. Realpolitik eben genau das nicht ist, weil sie die existenziellen Lebensgrundlagen unterminiert und absehbar bei einem ‚Weiter so‘ in den globalen Zivilisationsverlust mündet. (↑ 4.2 ‚Träumer:in, die:der‘ und ‚Träumer:innen des „Weiter so“, die‘) [neuer Eintrag]

- SUVifizierung der Gesellschaft bzw. sämtlicher Lebensbereiche, die >> Die ökokatastrophale Tendenz zu Höher/Schneller/Weiter ist der derzeitigen Wirtschaftsweise steigerungslogisch eingeschrieben und betrifft bei näherem Nachdenken sämtliche Lebensbereiche der meisten Menschen in den frühindustrialisierten Staaten. Die Reisevorhaben finanziell besser gestellter Haushalte sind mittlerweile allzu oft nur noch mit dem Wort ‚monströs‘ zu beschreiben.

Und: Machen Sie mal das Experiment, versuchsweise einen simplen und kleinen Kühlschrank ohne Eisfach, der unter eine Küchenarbeitsplatte der alten Norm passt (Höhe des Kühlschranks = höchstens 82 cm) (im Internet) erwerben zu wollen. Wie viele Modelle finden Sie? Am Ende hatte der betreffende Haushalt exakt zwei Modelle zur Auswahl. Obwohl allein Amazon Deutschland mehr als 10.000 Produkte zum Suchwort ‚Kühlschrank‘ führt – die meisten davon nach unserer Wahrnehmung: sehr, sehr groß [neuer Eintrag] (↑ 4.3 ‚Mobilität, die‘).

- Wert des Lebens, der >> Maren Urner schreibt in ihrem Buch Raus aus der Dauerkrise: „Wir sollten also bitte damit aufhören, betroffen zu Boden zu blicken, wenn jemand fragt, was ein Leben wert ist. [….] Darüber müssen wir viel öfter sprechen! Die Frage ist nicht unanständig, sondern hochanständig. Wir müssen darüber diskutieren, wenn wir bessere Kosten-Nutzen-Analysen durchführen wollen. Wenn wieder jemand sagt: ‚Das können wir uns nicht leisten!‘ – vor allem bei Nachhaltigkeitsthemen eine häufig gemachte Ausrede – , müssen wir anknüpfend an die Frage, worum es wirklich geht, mutig fragen: Was, wenn wir es wirklich wollen? Denn wir können es uns nicht leisten, sie nicht zu diskutieren, weil – vor allem bei Nachhaltigkeitsthemen – nichts Geringeres als unsere Zukunft auf dem Spiel steht.“ (2021, 348) [neuer Eintrag]

4.3 Wording, das alte Begriffe ersetzt (Update)

Ein neues Wording, das veraltete Begriffe ersetzt. Ein erweiterndes Begriffsfeld. Neues Vokabular, das konservative, verwässerte Begriffe vermeidet oder die Dringlichkeit/Dimension der Herausforderung betont:

- Erwerbsarbeit, die >> statt Arbeit, die. Viele Menschen arbeiten, ohne dafür finanziell honoriert zu werden und leisten dabei immens wichtige – systemrelevante – Beiträge zum Funktionieren von Gesellschaften, z. B. in Form von ‚Care-Arbeit‘. Zugunsten einer Aufwertung von Arbeit, die nicht unmittelbar geldlich entlohnt wird, regen wir daher an, bei finanziell vergüteter Arbeit ausdrücklich von Erwerbsarbeit zu sprechen – zumal davon auszugehen ist, dass Care-Arbeit etc. in Zukunft gesellschaftlich noch deutlich an Bedeutung gewinnen wird.

- Freiheitsbegriff, der – Ergänzung zum Eintrag im 2023er Buch: Wir Bürger:innen brauchen ein anderes gemeinsames Verständnis von Freiheit. Wir Autoren werfen in diesem Zusammenhang die z. B. in Diskurse einzubringende Frage auf, was unter einer suffizienzgeprägten, d. h. zukunftsfähigen Freiheit verstanden werden kann: Wie kann eine suffizienzgeprägte Freiheit aussehen? [Ergänzung des ursprünglichen Eintrags]

- Genügsamkeit, die | genügsam sein | unterlassen | aufhören | weglassen >> statt Verzicht/verzichten = ein ‚Kampfbegriff‘ der Verfechter:innen des Status quo. Es ist festzuhalten, dass man nur auf das verzichten kann, was einer:einem zusteht. Die Menschen in Deutschland verbrauchen seit 1979 jährlich nahezu gleichbleibend die Errungenschaften von drei Erden19, sodass wir Autoren davon ausgehen, dass ‚Verzicht‘ in den wenigsten Fällen die korrekte Vokabel ist. Die Verwendung des Begriffs ‚Verzicht‘ betrachtet den Sachverhalt eines ‚notwendigen Weniger‘ folglich aus einer unangemessenen Perspektive, die man in Gesprächen nicht unwidersprochen lassen sollte. [Ergänzung des ursprünglichen Eintrags]

- grundlegend – Adjektiv>> statt ‚radikal‘. Wir Autoren empfehlen (abweichend von unserer Argumentation in der Erstfassung des Buches) das triggernde Wort ‚radikal‘ zu vermeiden und statt dessen Formulierungen zu verwenden wie bspw. ‚bei der Wurzel anpacken‘, ‚grundlegend‘, ‚komplett‘, ‚vollständig‘. (↑ s. a. weitere Anmerkungen zu ‚radikal‘) [neuer Eintrag]

- Massenaussterben, sechstes [von Pflanzen und Tieren] >> statt Biodiversitätsverlust/ Artensterben/Artenschwund. [Ergänzung des ursprünglichen Eintrags]

- ökologische Katastrophe, die menschengemachte/anthropogene >> statt ‚Naturkatastrophe‘, ‚Umweltkatastrophe‘. Beispiele: ‚Ahrtal‘ ist entgegen vielen journalistischen Beiträgen keine Naturkatastrophe. Der Stern titelte bspw. über die Katastrophe in Slowenien, als im August 2023 2/3 des Landes unter Wasser standen: „‚Schlimmste Naturkatastrophe‘ der letzten 30 Jahre“20. Es handelt sich in beiden Fällen tatsächlich um extremwetterbedingte und damit durch die menschengemachte Erderhitzung begünstigte Katastrophen, sodass man durchaus von menschenverursachten ökologischen Katastrophen ausgehen kann. Man kann auch vereinfachend und allgemeiner – unter Auslassung des Wortes ‚Natur‘ – schlicht von einer Katastrophe sprechen, oder wenn passend, von einer Extremwetterkatastrophe. [weitgehende Neufassung und Ergänzung des ursprünglichen Eintrags].

- Regeneration, die | regenerativ >> statt Nachhaltigkeit bzw. nachhaltig. Während der Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ meist im Sinne von Bewahren bzw. Aufrechterhalten des Status quo benutzt wird, geht der Begriff ‚Regeneration‘ darüber hinaus. Letzterer steht im sozial-ökologischen Kontext dafür, Natur, Gesellschaft und Gemeinschaften aktiv zu erneuern und zu stärken. Der Begriff betont – angesichts der massiven Übernutzung ökologischer Systeme – die Notwendigkeit zerstörte Systeme zu heilen und neue Lebensqualität zu schaffen. Wir Autoren regen daher an, statt über nachhaltige oder emissionsfreie Städte lieber über Regeneration und damit z. B. über blühende, regenerative, lebendige Städte zu sprechen. [neuer Eintrag] (↑ vgl. auch ‚Zukunftsfähigkeit >> statt Nachhaltigkeit‘).

- Wohlergehen, das >>statt Wohlstand, der. Wir Autoren empfehlen, in Diskussionen konkret mit diesem Begriffspaar zu spielen, um das Bild des materiellen/konsumistischen Wohlstandes in Zeiten, in denen es nur noch um die Bewahrung der existenziellen Lebensgrundlagen gehen kann, als veraltet und realitätsfremd darzustellen. Des Weiteren stellt der Begriff des Wohlergehens endlich den Menschen statt der „Wirtschaft“ in den Mittelpunkt gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Handelns. [ergänzter Eintrag]

5. Proaktives Wording in der Praxis

Nachfolgend listen wir Autoren stichpunktartig eine Reihe von hilfreichen Fakten und Argumentationen auf, unterteilt im Update mit Neueinträgen in den beiden Abschnitte 5.2 und 5.4:

5.2 Wichtige Aspekte, auf die man systematisch aufmerksam machen soll (Update)

Gesichtspunkte, auf die, wo immer möglich, hingewiesen werden soll, in loser Folge:

- Klimagerechtigkeit begründen >> Viele Mitbürger:innen wissen nach unserer Beobachtung nicht, warum und wozu veränderungsbewegte Menschen eine Klimagerechtigkeit fordern. Dazu hält Maren Urner fest: „Zahlreiche wissenschaftliche Ergebnisse aus den unterschiedlichsten Disziplinen zeigen uns, dass wir aktuell vor allem eine Klimaungerechtigkeit erleben, weil diejenigen, die am wenigsten durch ihren Lebensstil zu den historischen einmaligen klimatischen Veränderungen beitragen, bereits jetzt am stärksten von den desaströsen Folgen betroffen sind“21. Und weiter: „Nehmen wir den Begriff un-ge-recht wörtlich, dann beschreibt er einen Zustand, in dem Menschen der Zugang zu etwas verweigert wird, auf das sie eigentlich ein Anrecht haben (sollten)“22 Hinzuzufügen ist, dass nur eine umfassende Klimagerechtigkeit die Staaten des globalen Südens in die Lage versetzen und veranlassen wird, bei der Bewahrung der planetaren Grenzen mitzuwirken. Gleiches gilt für die finanziell weniger begüterten Menschen der frühindustrialisierten Staaten [neuer Eintrag]

- Lehnen Sie es ab, CO2-intensiven Lebensmodellen zuzustimmen >> Stimmen Sie keinen Sätzen im Gespräch zu, die darauf hinauslaufen, dass jemand

- besonders ‚toll‘ sei, weil sie:er sich xy leisten kann oder

- beschrieben wird als Karrierist:in, die der „es [finanziell] geschafft hat“.

Tatsächlich ist dieses Geld bzw. dieser Besitz mutmaßlich – in welcher Generation der Familie der Person auch immer – mit direkter oder indirekter Ausbeutung und/oder äußerst CO2-intensiv, d. h. unter Inkaufnahme von Weltzerstörung, generiert worden. Wichtig ist: Uns Autoren geht es hier nicht darum, in einem solchen Fall die aussagende Person direkt zu kritisieren, sondern darum, sie nicht in ihrer Aussage oder in ihrem Verhalten zu stützen. Sie können davon ausgehen, dass die Person das i. d. R. bemerken wird, weil es ungewohnt bzw. unüblich ist. (↑ 5.4 ‚Leistungsgesellschaft‘).

- Worüber reden wir hier eigentlich? >> Wir möchten Sie, verehrte Lesende, explizit ermuntern, immer dann, wenn die Diskussion ins ‚KleinKlein‘ und in althergebrachte Schienen abzudriften droht, aufzumerken und festzustellen, worum es hier gerade tatsächlich eigentlich geht:

- Es geht – positiv ausgedrückt – um die Sicherung der existenziellen Lebensgrundlagen, um die Bewahrung der menschlichen Zivilisation und um das Leben der jüngeren Mitmenschen, ggf. der eigenen Kinder sowie aller folgenden Generationen sowohl in Deutschland als auch auf dem gesamten Planeten.

- Es geht – noch deutlicher ausgedrückt – darum, die existenziellen Lebensgrundlagen zu erhalten, den Tod von Milliarden Menschen zu verhindern und die Schöpfung zu bewahren.

- „Was müsste passieren damit Du Deine Auffassung änderst?“ – „Was für eine Quelle würde Dich von xy überzeugen?“ – „Inwieweit sind Fakten für Dich relevant?“ – „Ist es überhaupt denkbar, dass Du Dich vom Gegenteil überzeugen lassen könntest?“ – Wenn Sie in einem Gespräch so gar nicht vorankommen, können Sie durchaus mal eine der hier vorgeschlagenen Rückfragen stellen, denn, wenn die Person zu erkennen gibt, dass

- es absolut unmöglich ist, die bestehende Auffassung ändern zu wollen („für nichts auf der Welt“) oder

- sie sogar renommierte wissenschaftliche Ergebnisse als für sie irrelevant einstuft,

dann hat die Person offensichtlich den Boden der Rationalität verlassen. Wie schon im Abschnitt ‚Proaktive lehnen es ab, stets aufs Neue die Grundlagen zu erklären‘ (↑) geschrieben: Wir Veränderungsbewegten sollten unsere Energie nicht darauf verwenden, jemanden zu überzeugen, der das nicht möchte. Wir Autoren regen an, generell im Gespräch mit der Person zu bleiben und diese Themen ab und zu mal vorsichtig zu streifen.

5.4 Wording/Framing, bei dem man einhaken soll (Update)

Wording/Framing, das in Gesprächen situationsabhängig ggf. attackiert werden bzw. bei dem man wachsam sein soll, in loser Folge:

- Stellen Sie ggf. die Frage infrage. >> Wir Bürger:innen können uns weigern, auf rhetorische, oberflächliche, suggestive oder auch schlicht dämliche Fragen zu antworten. Wir können die Frage an die:den Fragende:n zurückspielen und als unangemessen/suggestiv zurückweisen. Wir können die Fragen der:des Gegenüber:s dazu nutzen, um anhand der Frage auf Missstände hinzuweisen. So weist Luisa Neubauer in einem Interview (Taz Talk, 13.01.2025) die Frage nach dem Abrutschen der Klimafrage in Rankings à la „Was bewegt die Bürger:innen am meisten?“ zurück und kritisiert eben diese Umfragen als irreführend, da es nicht sinnvoll sei, die Sorgen der Menschen gegeneinander auszuspielen (Minute 4:17). Auf eine Rückfrage reagiert sie mit „Das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen“ (Minute 11:17). In Minute 19:51 reagiert Neubauer auf eine „Gute Frage, bei der sie „aber […] mit ganz viel nicht einverstanden [ist], was in dieser Frage ist“ – und seziert dann den Wortbeitrag des Interviewenden. Auf die Frage ab Minute 27:03 widerspricht sie ihrem Gegenüber, und sagt, dass seine Frage gerade xy impliziert, im Übrigen finde sie die in der Frage postulierten Kategorien nicht gut. Am Schluss (Minute 38:54) kündigt der Moderator seine letzte Frage an und betont, dass Neubauer ihm „gerne gleich wieder sagen kann, dass die Prämisse falsch ist“, gibt also zu erkennen, dass er verstanden hat, dass seine Fragen nicht wirklich gut bei Luisa Neubauer angekommen sind. Wir Autoren empfehlen Ihnen, liebe:r Leser:in, sich zur Inspiration dieses in den Endnoten verlinkte Interview anzusehen.23 [neuer Eintrag]

- Erwähnen Sie stets sowohl die begonnene Klimakatastrophe als auch explizit ebenfalls das sechste Massenaussterben. Wann immer in einer Diskussion nur und ausschließlich von der „Klimakrise“ gesprochen wird, regen wir Autoren an, einzuhaken und darauf zu verweisen, dass vielmehr von einer begonnenen Klima- und Aussterbekatastrophe zu sprechen sei, und dass das Artensterben bzw. das sechste Massenaussterben ebenso dramatisch ist und daher genauso dringlich wie die „Klimakrise“ abzumildern ist. Katrin Böhning-Gaese, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums, hält dazu fest: „[D]ie Klimakrise entscheide[t], wie wir in Zukunft leben, die Biodiversitätskrise, ob wir überleben.24

- Jede ausschließliche Nennung der „Klimakrise“ (ohne Nennung des Massenaussterbens) verharmlost die bestehende Menschheits-Gesamtherausforderung und lässt die Mitbürger:innen die zu bewältigenden Aufgaben unterschätzen.

- Die „Klimakrise“ mag zum kleineren Teil unter anderem auch mit technologischen Lösungen abzumildern sein – z. B. durch den globalen, systematischen Aufbau Erneuerbarer Energien.

- Das Sechste Massenaussterben hingegen ist in allererster Linie durch ein Weniger, durch Unterlassung und durch ein gesellschaftliches ‚Anders‘ abzumildern.

Die verbale Unterschlagung des Sechsten Massenaussterbens bzw. die mentale Fokussierung auf die „Klimakrise“ ist aus unserer Sicht gefährlich, weil das unterschwellige Technologie-Versprechen scheinbar ein ‚Weiter so‘ möglich macht. Es gibt jedoch definitiv kein ‚Weiter so‘ – wenn wir Menschen die menschliche Zivilisation bewahren wollen.

Dieses Update abschließend möchten wir Sie noch einmal explizit darauf hinweisen, was veränderungsunwillige Diskutant:innen von veränderungswilligen Mitbürger:innen zu erwarten scheinen. Sie verlangen von uns Veränderungswilligen, dass

- wir niemandem Angst machen, dass wir also untertreiben und damit das Problem klein reden, relativieren und beschönigen

- wir „Alle mitnehmen“,

- Klimaschutz „Spaß machen“ muss,

- das individuelle Mitmachen bei Klimaschutzmaßnahmen „grundsätzlich freiwillig“ sein muss,

- künftig niemand den „Gürtel enger schnallen“ und „verzichten“ muss,

- wir gefälligst nicht „moralisch“ werden,

- wir sie durch eine positive und idealerweise perfekt vorge- und durchdachte Zukunftsperspektive „dort abholen, wo sie stehen“ – und

sie sich am Ende, wenn wir Veränderungswilligen den Veränderungsunwilligen ihnen das alles auf dem Silbertablett serviert haben, entscheiden können, ob sie dabei mitmachen möchten oder eben auch nicht.25

Nun, so etwas ernst zu nehmen oder als Voraussetzung für gelungene Gespräche über Zukunftsermöglichung zu akzeptieren ist zweifellos kontraproduktiv. Es handelt sich aus unserer Sicht vielmehr um den Versuch, die Diskurshoheit zu behalten und uns veränderungswillige Mitbürger:innen in die passive Ecke zu treiben.

Gewöhnen Sie sich an den Gedanken: Die Mehrzahl der Menschen (zumal in leitenden Positionen in Politik, Finanzsektor und Ökonomie) hat aktuell kein Interesse an Veränderung bzw. vertritt als Funktionär:in ihrer:seiner Institution dessen offizielle, d. h. in der Regel nicht-zukunftsfähige Linie.

Wir empfehlen Ihnen analog zum Kapitel 3.4 ‚Rollenverteilung in Debatten‘ (↑) sich keinerlei (Gesprächs-)Voraussetzungen diktieren zu lassen, sondern mit dem Verweis auf die Dringlichkeit der Bewahrung der existenziellen Lebensgrundlagen der Menschheit stets die aktive Rolle in den Gesprächen zu übernehmen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Buch und an diesem Update,

Wolfgang Lührsen & Marc Pendzich

Weitere Einfügungen:

Ergänzend eingefügt in Abschnitt 3.4

↑ ‚Proaktive bleiben immer und jederzeit auf der Grundsatzebene.‘

Die:derjenige, die:der sich bei Zukunftsdebatten auf solche Detailfragen einlässt, gibt die Diskussion aus der Hand, weil sie:er zu den wesentlichen Punkten gar nicht mehr kommt.

Wichtig ist, hier hervorzuheben, dass Detailfragen auf der (Diskussions-)Ebene der Reform liegen, nicht der Transformation. Wir Autoren regen an, stets und beharrlich auf der transformativen Ebene zu bleiben und dies(e) auch zu benennen: ‚Erst die große Linie, dann die Details‘. Ihr Gegenüber wird dann, so zeigt es zumindest unsere Erfahrung, konkrete Beispiele einfordern. Wir empfehlen, sich nicht darauf einzulassen und stattdessen deutlich zu machen, dass man auf der Transformationsebene verbleiben möchte.

Neu eingefügt in Abschnitt 4.1 in Ergänzung zum Art 21a des GG und des Bundesverfassungsbeschlusses von 2021:

Kasten

Internationaler Gerichtshof: Advisory Opinion zum Thema Erderhitzung und Menschenrechte

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag – die „höchstmöglich legale Autorität“ der Weltgemeinschaft – hat im Juli 2025 ein weitreichendes Rechtsgutachten (‚Advisory Opinion‘) zum Thema „Erderhitzung“ veröffentlicht. Darin „verankerte der IGH […] [ein] ‚Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt‘ in einem ‚stabilen Klimasystem‘. Das bilde die Grundlage des menschlichen Gedeihens und sei für alle anderen Menschenrechte unerlässlich.“ Die Reduktion von Emissionen ist damit „eine völkerrechtliche sowie menschenrechtliche Verpflichtung.“ Das Rechtsgutachten ist für sich genommen zwar nicht bindend. Doch setzen solche „advisory opinions verbindliche Rechtsstandards, auf die sich andere Gerichte berufen können.“26 [neuer, zusätzlicher Kasten]

[Neufassung des bestehenden Kastens in 5.2]

Was Deutschland macht, hat global großes Gewicht.

Deutschland ‚verbraucht‘ jährlich drei Erden obgleich nur eine Erde existiert und nimmt mit seinen nur rund 84 Mio. Einwohner:innen Rang 9 der energiebedingten CO2-Top-Emittent:innen ein. Deutschland liegt hinsichtlich der energiebedingten CO2–Pro-Kopf-Emissionen aufsummiert, nach den USA und Großbritannien auf Rang 3. Der G7-Staat Deutschland ist bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) – nach den USA und China – die weltweit drittgrößte Wirtschaftsnation.

Zusammengefasst:

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine der globalen Hauptemittentinnen von Treibhausgasen, ist eine der Hauptnutznießerinnen der Industrialisierung und trägt als eine der größten und damit auch als eine der einflussreichsten Wirtschaftsnationen eine sehr hohe Verantwortung.

Quellen zum Kasten

‚Was Deutschland macht, hat global großes Gewicht‘

Deutschland ‚verbraucht‘ jährlich drei Erden: siehe

- https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/klimawandel/earth-overshoot-day-welthungerhilfe u. https://www.footprintnetwork.org/ (Abrufdatum 25.08.2025)

Deutschland nimmt im Jahre 2023 unter den energiebedingten CO2-Top-Emittent:innen Rang 9 ein:

- China 11.904 Mio. Tonnen CO2 (1,422 Mrd. Einwohner:innen)

- USA 4.911 MtCO2 (343 Mio.)

- Indien 3.062MtCO2 (1,438 Mrd.)

- Russland1.816 MtCO2 (145 Mio.)

- Japan 989MtCO2 (124 Mio.)

- Iran 818MtCO2 (91 Mio.)

- Saudi Arabien 736 MtCO2 (33 Mio.)

- Indonesien 733MtCO2 (281 Mio.)

- Deutschland 596MtCO2 (84 Mio.)

- Südkorea 577 MtCO2 (52 Mio.)

Globale energiebedingte Emissionen 2023 = 37.792 MtCO2

Daraus folgt auch: Deutschland hat einen jährlichen Emissionsanteil an den globalen energiebedingten CO2-Emissionen von 1,6 %.

- Quelle: https://globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/ (Abrufdatum 25.08.2025) [Einstellung: „Ranking Top 10“; Emissions: Territorial]

Deutschland liegt hinsichtlich der energiebedingten CO2–Pro-Kopf-Emissionen aufsummiert, nach den USA und Großbritannien auf Rang 3.

Länderrankings bzgl. der Emission von Treibhausgasen hängen von den zugrundeliegenden Annahmen ab. Wir nutzen hier die energiebedingten kumulierten Emissionen aus https://www.thestreet.com/personal-finance/countries-that-have-contributed-most-to-global-warming basierend auf Daten von https://ourworldindata.org/contributed-most-global-co2 mit den neuesten Bevölkerungszahlen (Stand Juli 2023) der UN https://population.un.org/wpp/downloads?folder=Standard%20Projections&group=Most%20used (Abrufdatum 25.08.2025).

Dies ergibt folgende Reihenfolge:

- USA 416,72 Gt 343,477 Mio. Einwohner:innen 1.213 t pro Einwohner:in

- UK 78,16 Gt 68,683 Mio. Einwohner:innen 1.138 t pro Einwohner:in

- Deutschland 92,64 Gt 84,548 Mio. Einwohner:innen 1.096 t pro Einwohner:in

- Russland 115,34 Gt 145,441 Mio. Einwohner:innen 793 t pro Einwohner:in

…

China 235,56 Gt 1.422,585 Mio. Einwohner:innen 166 t pro Einwohner:in

Deutschland ist bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) – nach den USA und China – die weltweit drittgrößte Wirtschaftsnation.

- Quelle: https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/iw-studie-deutschland-bleibt-trotz-rezession-drittgroesste-volkswirtschaft/100108140.html (Abrufdatum 25.08.2025)

Neu eingefügt

Kasten

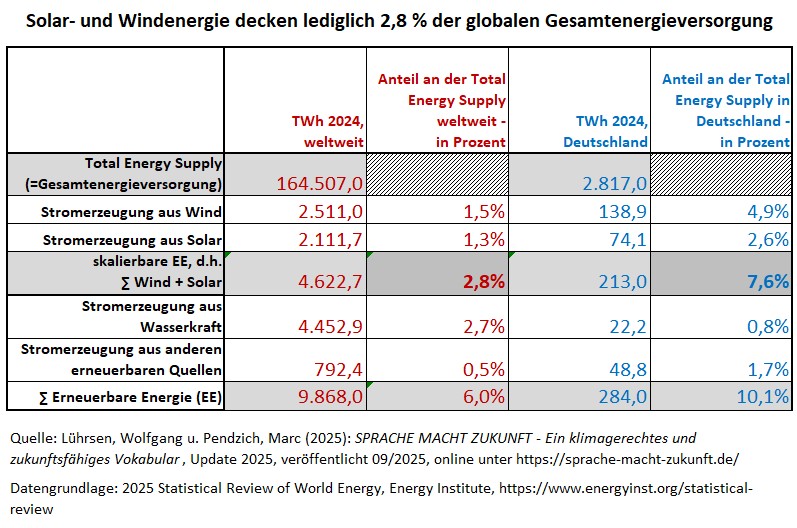

Anteil von Solar- und Windenergie an der Gesamtenergieversorgung im Jahr 2024:

Redaktionsschluss des SPRACHE MACHT ZUKUNFT Updates 2025: 31. August 2025

Dieses Update wurde ausschließlich als pdf-Dokument sowie als gesonderte Webpage auf der genannten Website veröffentlicht. Die im Update aufgeführten ‚Lexikon-Einträge‘ sind zusätzlich – farblich mit blau gekennzeichnet – auf der gesamten Website verstreut an den passenden Stellen eingefügt.

Endnoten:

[1] Copernicus (2025): „Third-warmest June globally – Heatwaves in Europe amid temperature extremes across both hemispheres”. In: Copernicus, 07.07.2025, online unter https://climate.copernicus.eu/copernicus-third-warmest-june-globally-heatwaves-europe-amid-temperature-extremes-across-both (Abrufdatum 20.08.2025).

[2] Vgl. UBA (2024): „Umweltbewusstsein in Deutschland 2024“. In: Umweltbundesamt, 07.05.2025, online unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_umweltbewusstsein_in_deutschland_2024_kurzbericht_bf.pdf (Abrufdatum 29.08.2025).

[3] Vgl. Stöcker, Christian (2024): „Hurrikan ‚Helene‘. War da was?“. In: Der Spiegel, 29.09.2024, online unter www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/hurrikan-helene-selbstbetrug-in-den-usa-die-stoecker-kolumne-a-4b658277-7d42-4698-8020-c9e72a0638af (Abrufdatum 18.07.2025. [paywall].

[4] Vgl. Spiegel (2025): „Regierungsdokumente unter Trump Begriffe wie »Frauen« und »Rassismus« sollen aus US-Regierungsdokumenten verschwinden“. In: Der Spiegel, 10.03.2925, online unter https://www.spiegel.de/kultur/donald-trump-diese-200-woerter-sollen-aus-us-regierungsdokumenten-verschwinden-a-7b7dc461-a924-4548-a083-b11c4843a651 (Abrufdatum 13.08.2025).

[5] Vgl. ebd.

[6] Hecking, Claus (2025): „Mauna Loa Observatory vor Schließung: Trumps Pläne bedrohen das Symbol der globalen Klimaforschung“. In: Der Spiegel, 23.07.2025, online unter https://www.spiegel.de/wissenschaft/mauna-loa-observatory-donald-trumps-plaene-bedrohen-das-symbol-der-globalen-klimaforschung-a-406ed69d-960d-493c-b869-0933e7a79bba (Abrufdatum 13.08.2025).

[7] Gümüşay, Kübra (2024): „Wir leben in einer realen Dystopie“. [Kübra Gümüşay im Interview mit Theresa Leisgang und Larry Faust]. In: tageszeitung, 22.12.2024, online unter https://taz.de/Publizistin-Guemueay-ueber-Polarisierung/!6052816/ (Abrufdatum 18.07.2025).

[8] Opitz, Florian (2012): Speed – auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Goldmann, S. 153.

[9] Der Mit-Autor Marc Pendzich hat ein so getiteltes (ökologisches) Bekenntnis zum Leben verfasst, siehe https://wir-sind-erde.de/. – Bruno Latour spricht derweil vom Menschen als ‚Erdling‘, siehe z. B. Rau, Milo (2022): „Nachruf auf Bruno Latour: Das Recht der Dinge“. In: tageszeitung, 10.10.2022, online unter https://taz.de/Nachruf-auf-Bruno-Latour/!5883777/ (Abrufdatum 29.08.2025).

[10] Kenneth E. Boulding (1910-1993), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler: „Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist, siehe Jackson, Tim u. Victor, Peter (2019): „Unraveling the claims for (and against) green growth”. In: harvard.edu, 11/2019, online unter https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019Sci…366..950J/abstract (Abrufdatum 24.09.2024).

[11] Upton Sinclair (1878-1968), US-amerikanischer Schriftsteller: „ It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”, siehe Sinclair, Upton: I, Candidate for Governor: And How I Got Licked (1935); repr. University of California Press, 1994, p. 109., 1935 – vgl. https://en.wikiquote.org/wiki/Upton_Sinclair (Abrufdatum 03.06.2019).

[12] So auch der Titel eines Buches des Soziologen Harald Welzer aus dem Jahre 2019.

[13] Vgl. „Man kann nicht Nichthandeln.“, siehe Heinle, Johannes (o. J.): „Was soll ich tun?“. In: Philoclopedia.de, online unter https://www.philoclopedia.de/was-soll-ich-tun/ (Abrufdatum 27.09.2024).

[14] Vgl. Pendzich, Marc (2024): Handbuch Zukunft – Was künftig möglich ist. Essays für die Zukunft. vadaboéBooks @ BOD, S. 11.

[15] Vgl. Rau, Milo (2022): „Nachruf auf Bruno Latour: Das Recht der Dinge“. In: tageszeitung, 10.10.2022, online unter https://taz.de/Nachruf-auf-Bruno-Latour/!5883777/ (Abrufdatum 29.08.2025).

[16] Schroer, Markus (2024): „Klimakatastrophe: Wir trauern bereits um unsere Welt, wie sie war“. In: Die Zeit, 14.09.2024, online unter https://www.zeit.de/kultur/2024-09/klimakatastrophe-resignation-trauer-abschluss-ende (Abrufdatum 18.07.2025).

[17] Vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Koyaanisqatsi / https://d3c80vss50ue25.cloudfront.net/media/filer_public/ef/2e/ef2e2791-4c88-44b0-9d7b-3d0c166d9001/programmheft_koyaanisqatsi.pdf (Abrufdatum jeweils 18.07.2025).

[18] Oberholzer, Elena (2024): „Shein und Temu schicken täglich Tausende Kleidungsstücke per Flugzeug nach Europa und in die USA – das wird zum Problem für die Luftfracht“. In: NZZ, 28.02.2024, online unter https://www.nzz.ch/wirtschaft/shein-und-temu-schicken-taeglich-tausende-kleidungsstuecke-per-flugzeug-nach-europa-und-in-die-usa-das-wird-zum-problem-fuer-die-luftfracht-ld.1815053 (Abrufdatum 18.07.2025).

[19] Niemand weiß, warum MS Word hier keine 19. Endnote gezählt hat – also haben wir Autoren eine Endnote von Hand eingefügt.

[20] Stern (2023): „Hochwassergebiete: „‚Schlimmste Naturkatastrophe‘ der letzten 30 Jahre: mindestens drei Tote durch Überschwemmungen in Slowenien“. In: Der Stern, 06.08.2023, online unter https://www.stern.de/panorama/wetter/ueberschwemmungen-in-slowenien—schlimmste-naturkatastrophe–seit-30-jahren-33713938.html (Abrufdatum 18.07.2025).

[21] Urner, Maren (2021): Raus aus der ewigen Dauerkrise Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen. Droemer, S. 78-79, Hervorhebung Urner.

[22] Urner, Maren (2021): Raus aus der ewigen Dauerkrise Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen. Droemer, S. 81, Hervorhebung Urner.

[23] Taz Talk (2025): „Warum will im Wahlkampf niemand übers Klima sprechen?“. [Jonas Waack interviewt Luisa Neubauer]. In: Taz Talk, 13.01.2025, online unter https://www.youtube.com/watch?v=SGGxKKhVfs8 (Abrufdatum 21.08.2025).

[24] Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit (2024): „Schwerpunktthema Biodiversität“. In: Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit, 2024, online unter https://gemeinschaftswerk-nachhaltigkeit.de (Abrufdatum 18.08.2025), s. a. Rat für Nachhaltige Entwicklung (2024): „Naturschutz ist fast immer Klimaschutz“. [Interview mit Katrin Böhning-Gaese]. In: Rat für Nachhaltige Entwicklung, 14.03.2024, online unter https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuelles/naturschutz-ist-fast-immer-klimaschutz/ (Abrufdatum 18.08.2025).

[25] Vgl. Schier, Frank (2025): „Grundirrtümer der Umweltbewegung: Warum ein Umdenken nötig ist“. In: Zukunftsrat Hamburg, 14.04.2025, online unter https://www.zukunftsrat.de/grundirrtuemer-der-umweltbewegungbewegung-warum-ein-umdenken-noetig-ist/ (Abrufdatum 13.08.2025).

[26] Probst, Maximilian (2025): IGH-Gutachten zum Klimaschutz – Ohne jeden Zweifel: Klimaschutz ist Menschenrecht.“ In: Die Zeit, 23.07.2025, online unter https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2025-07/igh-gutachten-klimaschutz-voelkerrecht-pflicht-den-haag (Abrufdatum 19.08.2025). [Hervorhebung von advisory opinion im Layout dieser Website nicht übernommen].